Le mag New Noise est-il le highlander de la presse française ?

Rencontre avec Olivier Drago et Elodie Denis, piliers fondateurs du magazine.

Le magazine New Noise est sans doute l'un des derniers bastions de la presse musicale à l'ancienne à trôner en kiosques tout en cultivant une ligne éditoriale transversale, curieuse et hédoniste. Deux jours avant leur soirée au Trabendo samedi, à Paris, ses fondateurs Olivier Drago et Elodie Denis reviennent sur leur parcours, leurs envies et les déboires liés à la création et la gestion d'un magazine de musique pour les fans de musique.

Vous pouvez nous raconter les débuts du magazine ?

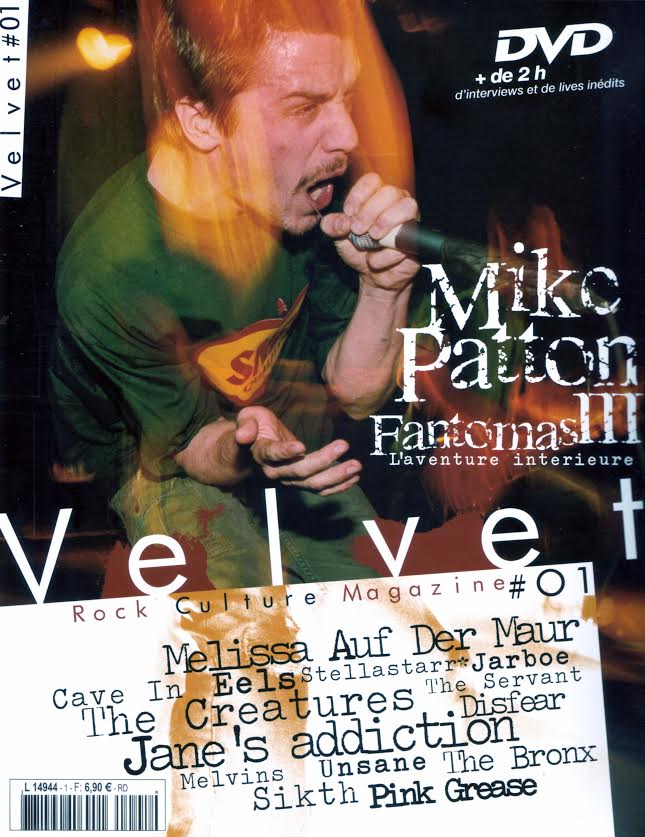

O : Au début je m'occupais d'un webzine 1999 à 2003 : No Brain No Headache. Rage venait de s'arrêter et je ne me retrouvais pas dans la presse de l'époque. J'ai créé ce qui ne s'appelait pas encore un blog pour mes études à Limoges. On est rentré en contact avec pas mal de gens dont Elodie qui faisait les interviews que je ne pouvais pas aller faire à Paris. J'ai été repéré par un pseudo-éditeur parisien qui voulait lancer un magazine dans l'esprit Rage avec un supplément DVD. J'ai été catapulté à la tête d'une équipe et on a monté Velvet. Mais le mec était un fils à papa sans aucune notion de gestion. On a fait trois numéros comme ça, certains d'entre nous étaient payés mais on n'avait jamais de fiche de salaires. Il nous promettait des bureaux et nous emmenait devant des immeubles en nous disant que ça deviendrait nos locaux, mais on ne pouvait jamais rentrer parce qu'il y avait des travaux. C'est n'importe quoi.

E : le rythme de croisière était déjà compliqué à suivre avec toutes ces bêtises.

O : On s'est retrouvé pris dans une rivalité entre deux familles. D'un côté l'éditeur avec sa famille derrière et de l'autre un gars dans le même genre qui devait chercher de la pub. Le père de ce dernier a fini par lui proposer de nous reprendre. Principalement pour faire chier la famille rivale. Velvet est devenu alors Versus qui a duré sept numéros. Mais c'était encore n'importe quoi. Ce deuxième éditeur a fini par dilapider tout son argent dans la coke et devenir fou.

E : il nous promettait de reconstituer la trésorerie mais on a été largement bénévole pendant tout ce temps là. On s'est rendu compte qu'il gardait les bénéfices du magazine et qu'il y avait des ardoises impayées de partout, notamment chez les imprimeurs.

O : Notre premier éditeur est aussi le gars qui est parti avec la caisse du Fury Fest pour info.

E : On n'avait pas de contact donc on n'avait pas trop le choix. On a fini par se faire reprendre par un 3e éditeur, toujours de la même bande et c'est devenu Noise.Ils étaient un peu abrutis, pensant gagner de l'argent et se faire valoir auprès de leurs potes et associés. Ce qui est plutôt ironique étant donné qu'on était déjà dans la crise de la presse papier. Ils ont tous disparu de la circulation depuis.

Il y a toujours eu un malentendu sur le fait que le magazine allait rapporter de l'argent.

O (rires) : voilà. Ce 3e éditeur qui bossait dans le luxe s'est pris la crise en pleine gueule. Et a décidé pour renflouer ses caisses qu'on allait sortir un hors série Michael Jackson au lendemain de la mort de celui ci. Il en a tiré 200 000 exemplaires et nous a imposé de mettre le logo Noise en tout petit. On a décidé de se barrer à ce moment là. Je m'occupais de tout à ce moment là déjà. L'imprimeur m'a proposé de monter ma boîte et de m'avancer un tirage. On a dû changer le nom du magazine. On était enfin indépendant et New Noise était né.

Vous devriez regarder la série Silicon Valley, ça ressemble pas mal à votre parcours...

E : C'est la loi de la lose.

O : A partir de ce moment là, on a enfin pu bosser correctement. Le magazine Maelstrom s'est arrêté à ce moment là et on a pu récupérer certains annonceurs grâce au rédacteur en chef qui nous a recommandé. Et puis la régie pub de Tsugi nous a trouvé d'autres annonceurs.

E : Avec toutes ces catastrophes mises bout à bout, Olivier avait dû apprendre à tout faire, donc ça a fonctionné sans problème.

Toi Olivier, tu n'es pas juste rédacteur en chef ?

O : Malheureusement non. Je m'occupe de la pub, de la distribution, de l'impression, d'envoyer les commandes, de presque tout. Heureusement quelqu'un m'aide pour les partenariats et la partie web et réseaux sociaux et on a une secrétaire de rédac. On n'a pas de bureau. On a une trentaine de collaborateurs, certains qui sont des pigistes professionnels, d'autres qui font ça pour le plaisir. Ils ont entre 25 et 50 ans, à Paris et en Province. Il y en a même un ou deux que je n'ai jamais rencontré.

C'est compliqué de travailler sans comité de rédaction ou tu penses que ce fonctionnement est caduque ?

O : Je ne sais pas. Certains m'ont réclamé des comités de rédaction. On en a fait à une époque mais il n'est ressortais jamais des choses très constructives.

Comment se prennent les décisions importantes : le choix des couvertures par exemple?

O : Il y a un noyau dur.

E : Tu peux dire que le noyau dur c'est toi hein (rires). A une époque, on se voyait tous beaucoup, il y avait Jimmy (rédac chef de Noisey), Karine (Françoise massacre). Certains étaient colocs, on habitait dans le même quartier, donc il y avait une émulation. On parlait tout le temps de musique donc les choix se faisaient comme ça.

Olivier, il y a quelques années tu me disais que c'était important pour toi de mettre des jeunes groupes, français notamment en couverture.

E : Il n'y a pas vraiment de règles. Ce qui est important c'est qu'on se fasse plaisir. Avec une double couverture Nothing/Perturbator c'est assez risqué mais finalement ça fonctionne.

O : J'aimerais alterner vieux groupes cultes à la Dinosaur Jr. et jeunes groupes français. On a fait Mondkopf, JC Satan, Jessica 93... La prochaine c'est Frustration.

En jeune groupe, Frustration ya mieux ...(rires)

O : C'est sûr. Mais on a fait beaucoup de groupes français en couverture.

Ca a encore une influence sur les ventes le choix du groupe en couverture ?

O : Nous qu'on mette Electric Electric ou Portishead en couve, on va vendre pareil. La seule fois où on a vendu vraiment plus c'était avec le numéro de "La France A Peur".

E : Et la seule fois où on a vendu moins c'était avec John Carpenter. Mais ça se joue à 1000 exemplaires.

Je discutais l'autre fois avec un journaliste de Rock'n Folk qui me racontait avoir mis trois ans avant de pouvoir intéresser ses collègues à Ty Segall. Vous vous sentez un peu prisonniers de votre image ou de l'attente de votre lectorat ?

O : Non pas du tout. Moi je déteste le garage. Mais je sais faire la part des choses entre les esthétiques que je n'aime pas et les choses que je trouve mauvaises. On a des gens qui couvrent le garage car ça fait partie du paysage musical actuel, ce serait stupide de ne pas en parler. Mais j'ai du mal à savoir comment les gens perçoivent le magazine, tant la ligne est transversale. Les métalleux nous prennent pour des hipsters intellos et les lecteurs de The Wire pensent qu'on est des bouseux has been. C'est une sorte de milieu indéfini.

Vous sentez que vous avez une force de soutien ou la capacité de mettre en orbite un projet ? Tu parlais de J.C Satan ou Jessica93 qui sont des projets que vous avez beaucoup contribué à faire connaître..

O : C'est sûr. On est les premiers à avoir évoqué JC Satan dans la presse papier. En parlant avec les artistes, on sait qu'une couve chez nous débloque des choses, sur les dates de concerts principalement. Après c'est une des conditions que je m'impose quand je mets un groupe français en couve. Il faut qu'il ait un vécu, qu'il tourne beaucoup, qu'il soit engagé dans ce qu'il fait. C'est le cas de toutes les couves françaises qu'on a fait, de Mondkopf à We Insist ! .

Et pour parler de disques, vous êtes un des derniers médias à faire encore des vraies et longues chroniques. Vous avez une influence sur les ventes, aux formats physiques en particulier ?

O : Plein de gens se questionnent sur l'utilité des chroniques maintenant que tout est en écoute sur Internet. Mais une majorité de lecteurs de New Noise sont attirés par ça. C'était un peu la même chose pour Magic. Les disquaires nous racontent que les gens viennent faire leurs courses avec le magazine sous le bras.

Ca vous inspire quoi le disquaire day, les vinyls à Leclerc, le retour de Rough Trade... ?

O : C'est toujours le même phénomène. Les majors essaient de raccrocher les wagons et foutent la merde en saturant le marché. Mais il ne faut pas oublier qu'on évolue dans un microcosme. A l'échelle de la France, je ne sais pas combien de gens se sont rachetés une platine vinyle.

Vous avez des rapports avec les majors ?

O : De moins en moins. Au début de New Noise, les majors avaient encore des groupes susceptibles de nous intéresser, Nine Inch Nails ou Queens Of The Stone Age par exemple. Mais maintenant ils n'ont plus rien. Quand ils viennent me chercher pour faire une interview, pas question de leur faire de cadeau. Si leur groupe est intéressant et qu'on décide de faire quelque chose, ils doivent prendre de la pub.

Justement beaucoup de gens se posent la question des liens entre l'achat de pub et le rédactionnel. Les couves qui se monnaient, les voyages presses etc...

O : On a commencé en 2003, c'était déjà la fin des haricots. On a eu un voyage pour Health à New York, mais le budget a été pris sur la promo de Phoenix. Au niveau des pubs, c'est compliqué. Avec les majors, ça a longtemps été « trop bon, trop con ». On faisait des chroniques, des interviews et jamais ils ne prenaient une pub. Et puis quand tu ouvrais un autre magazine, type Inrocks, tu voyais une pub de l'artiste en question, alors qu'ils n'en avaient même pas parlé et que ce n'était pas leur cible. Heureusement, il y a des labels avec qui ça se passent super bien. Relapse en est un bon exemple. On aime leurs sorties, ils prennent de la pub, il n'y a jamais de pression. Tout dépend des relations que tu as avec les distributeurs, les chargés de promos etc...

E : On se situe dans un créneau où il n'y a aucune tunes...

O : La plupart des groupes et labels qui nous intéressent le plus n'ont jamais de budget promo. Sargent House qu'on adore en ce moment n'ont pas les moyens de prendre de la pub par exemple.

Olivier, tu es assez actif et incisif sur les réseaux sociaux.

O : Oui je l'ai toujours été. Quand quelqu'un dit "votre magazine c'est de la merde", je n'ai pas grand chose à rétorquer. Mais je le fais surtout quand les gens racontent des choses fausses ou colportent des rumeurs.

E : Avec tous ces déboires à la création du magazine, les gens parfois racontaient n'importe quoi ou déformaient les faits en disant qu'on était parti avec la tune de Versus ou de Velvet. Donc c'est important de rétablir la vérité.

E : La musique est un petit milieu, formé d'activistes. Forcément les musiciens sont aussi journalistes, ont des émissions de radios. Les affinités se créent souvent après qu'on ait parlé des projets des gens.

Olivier, tu te verrais arrêter le magazine papier pour aller sur le web ?

O : Je me pose la question tous les jours. Ca ne me dérangerait pas forcément mais il n'y a aucun média musique sur Internet qui en vit. Sauf ceux qui font du publi-rédactionnel pour des marques mais bon...

Vous lisez les autres médias français ?

O : Ça m'arrive pour me tenir au courant, voir l'évolution de leurs maquettes, de leurs lignes. J'aimais bien lire Magic. Mais il n'y a aucun média de musique français qui m'intéresse vraiment.

Et pour l'avenir ?

O : On est dans une phase de transition qui dure depuis nos débuts. A chaque numéro, on n'est pas sûr qu'il y en aura un autre. Il faudrait peut-être que le format papier disparaisse définitivement pour que les choses se débloquent.

E : Le souci c'est que les annonceurs sont encore réticents à appliquer les mêmes politiques sur le web que celles qu'ils ont avec les médias papiers. La transition économique n'est pas faite.

Ce qui est assez effrayant, c'est la place de plus en plus insidieuse que prennent les marques dans les magazines de musique papier, avec les articles sponsorisés ou le contenu labellisé par un annonceur. Et paradoxalement, les papiers de fonds sur la musique que l'on attendait dans la presse spécialisée ont migré vers les médias généralistes. Vous restez un peu les derniers sur un modèle traditionnel.

E : Oui, la bonne presse bien écrite sur la musique va être dans le New Yorker ou Libé, je ne m'étais pas fait cette réflexion. Le publi rédactionnel c'est le cancer de la presse. À force de te focaliser sur le fait de trouver un nouveau modèle économique, tu perds complètement de vue l'essentiel, à savoir la qualité de ce que tu penses, dis et écris. Et c'est malheureusement la fin de tout.