Volume ! : Contre-cultures 2 : Utopies, Dystopies, Anarchie

Une revue théorique sur la contre-culture en 2013? La journaliste Catherine Guesde nous explique pourquoi la lire.

The Acid Tests (1966) audio 01:06:47

Desperate Bicycles - The medium was tedium 02:20

VOICE PIECE FOR SOPRANO & WISH TREE at MoMA, Summer 2010 by yoko ono 03:26

Vous criez au scandale dès qu’un groupe alternatif signe sur une major, vomissez les marionnettes créées de toute pièce par l’industrie du disque et vous délectez en voyant, chaque année après Noël, The Drone tirer la chasse sur les dernières tendances dans une shitlist bien sentie ? Vous êtes peut-être nostalgique de la contre-culture. Si c'est le cas, la suite est pour vous : la revue Volume !, en consacrant deux numéros à la question, cherche à évaluer l’héritage des années 60.

C'est quoi, Volume ! ?

C'est une bande d’universitaires qui prennent le rock au sérieux, et qui, deux fois par an, publient une revue faite maison. Comme on n’a pas les moyens de se payer une page de pub dans un quotidien national, j'ai demandé à The Drone si je pouvais squatter une de leurs pages pour en parler. Ils font la part belle aux avant-garde de tout bord et ils exècrent les petits groupes qui n’ont d’ « indé » que le nom ; je me suis donc dit que c'était le bon endroit pour causer contre-culture. Ils avaient l’air d’accord. Pourquoi encore parler de la contre-culture aujourd'hui ?

Pourquoi encore parler de la contre-culture aujourd'hui ?

L’histoire, on la connaît par cœur : dans les années 60, des post-ados idéalistes décident, aux quatre coins des Etats-Unis, de créer et de célébrer une culture, une musique, un mode de vie qui s’opposent en tous points à l’American Way of Life – capitalisme, consumérisme, impérialisme – promu pendant les Trente Glorieuses. En découle un ensemble hétérogène de mouvements artistiques (le rock psyché biberonné aux Acid Tests, le folk uni à la gauche travailliste, le jazz expérimental, l’avant-garde rock) qui ont en commun le rêve d’un autre mode de vie, d’une société plus égalitaire et d’un nouvel état de conscience.

Alors pourquoi consacrer une énième publication à cet âge d’or de l’amour libre et de la défonce ? C'est peut-être justement parce qu’on connaît trop bien cette époque qu’il faut encore en parler : avec l’avalanche de fictions (d’Easy Rider à Hair), de documentaires (Woodstock) et d’hommages (des multiples reprises de Helter Skelter des Beatles aux clins d’œil plus morbides à Charles Manson) consacrés aux sixties s’est construite une sorte d’idéalisation, à tel point qu’on est bien en peine de démêler le mythe de la réalité. Ces deux numéros de Volume ! (le premier volet ici) invitent plusieurs chercheurs en sciences humaines (historiens, sociologues…) à faire le point sur la question avec tout le recul qu’il est possible d’avoir cinquante ans plus tard.

Contre-quoi ?

D'abord, ils montrent bien que la contre-culture, ce n’est pas que des jeunes hippies qui débordent d’un amour synthétisé dans un labo de psychotropes. C'est plutôt une multiplicité de mouvements, peu ou pas coordonnés, qui naissent dans plusieurs pôles – New York, San Francisco, mais aussi les grands campus américains en plein développement – avec des revendications plus ou moins divergentes. Tout le monde s’accorde pour dire qu’il faut détruire la culture, le mode de vie et les valeurs dominantes, mais les positions sur ce qu’il faut leur substituer sont parfois diamétralement opposées.

L’article de Shawn Young Apocalyptic Music: Reflections on Countercultural Christian Influence montre bien comment la quête de sens des hippies s’allie aux lectures les plus conservatrices de la Bible dans le mouvement des Jesus Freaks ; Gildas Lescop revient sur la dualité du mouvement skinhead, en se demandant comment cette contre-culture ouvriériste née au contact des immigrés jamaïcains a pu se muer en une contre-contre-culture anticommuniste, xénophobe et raciste.

Le rêve d’indépendance

Le rêve d’indépendance

L’autre ambiguïté que soulignent ces numéros concerne la possibilité même d’une contre-culture pure : est-ce qu’une culture peut vraiment grandir complètement à l’écart du système dans lequel elle naît ?

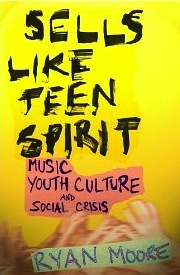

Le sociologue américain Ryan Moore s’attache à souligner l’ironie du sort : la rébellion contre-culturelle est nourrie et rendue possible par tout ce qu’elle critique (la prospérité économique d’après-guerre, le consumérisme et les dépenses militaires – la drogue emblématique de la décennie, le LSD, étant à la base conçu pour les soldats). Génération choyée par des parents ayant connu la guerre, par des marques ayant compris son potentiel de consommation, et par des hommes politiques qui développent les campus universitaires, la jeunesse des années 60 « prend très au sérieux les messages concernant sa propre importance, mais ne les interprète pas vraiment comme ces autorités auraient voulu qu’elle le fasse ». Tandis qu’elle met un point d’honneur à critiquer son époque, elle en est aussi le meilleur produit.

C'est sur ce même type d’ambiguïté économique que s’interroge Fabien Hein, sociologue français spécialisé dans le punk et le metal. Il se demande si le DIY promu et développé par le punk, et qui démystifie l’industrie du disque en mettant la création et la production de musique à la portée de tous, crée véritablement une contre-culture, ou s’il ne s’agit pas plutôt d’un contre-marché. Est-ce que le label Dischord (Fugazi, Make Up, Teen Idles, Void, Scream, ...), tout en étant un modèle d’intégrité – refusant le merchandising et toute forme de publicité – n’est pas tout simplement une « forme entrepreneuriale alternative » ? Est-ce que la révolution du DIY ne revient pas simplement à reconstruire le capitalisme, mais à une plus petite échelle ? Tout en saluant le « modèle économique original » que constitue le DIY, Fabien Hein aura mis en évidence la difficulté qu’il y a à créer une économie qui soit véritablement alternative.

C'est sur ce même type d’ambiguïté économique que s’interroge Fabien Hein, sociologue français spécialisé dans le punk et le metal. Il se demande si le DIY promu et développé par le punk, et qui démystifie l’industrie du disque en mettant la création et la production de musique à la portée de tous, crée véritablement une contre-culture, ou s’il ne s’agit pas plutôt d’un contre-marché. Est-ce que le label Dischord (Fugazi, Make Up, Teen Idles, Void, Scream, ...), tout en étant un modèle d’intégrité – refusant le merchandising et toute forme de publicité – n’est pas tout simplement une « forme entrepreneuriale alternative » ? Est-ce que la révolution du DIY ne revient pas simplement à reconstruire le capitalisme, mais à une plus petite échelle ? Tout en saluant le « modèle économique original » que constitue le DIY, Fabien Hein aura mis en évidence la difficulté qu’il y a à créer une économie qui soit véritablement alternative.

Des contre-modèles

Face à ces ambiguïtés, c'est peut-être du côté de l’esthétique développée par cette décennie qu’il faut chercher les marques d’une véritable révolte. C'est sûr, c'est plus facile de hurler contre le vent que d’inventer un nouveau modèle économique.

Les années 60 inventent de nouveaux codes artistiques, qui sont autant de critiques de l’ordre établi. Les changements dans la façon de jouer de la musique sont également des changements dans la conscience : c'est ce que montre Stanley Spector dans son article Les Grateful Dead et Friedrich Nietzsche : Transformation de la conscience, transformation de la musique. En valorisant l’improvisation et la création spontanée, les Californiens prônent l’avènement d’un nouveau mode de pensée, qui accepte le changement et qui renonce le contrôle – en bref, l’opposé de la rationalité capitaliste.

Les années 60 inventent de nouveaux codes artistiques, qui sont autant de critiques de l’ordre établi. Les changements dans la façon de jouer de la musique sont également des changements dans la conscience : c'est ce que montre Stanley Spector dans son article Les Grateful Dead et Friedrich Nietzsche : Transformation de la conscience, transformation de la musique. En valorisant l’improvisation et la création spontanée, les Californiens prônent l’avènement d’un nouveau mode de pensée, qui accepte le changement et qui renonce le contrôle – en bref, l’opposé de la rationalité capitaliste.

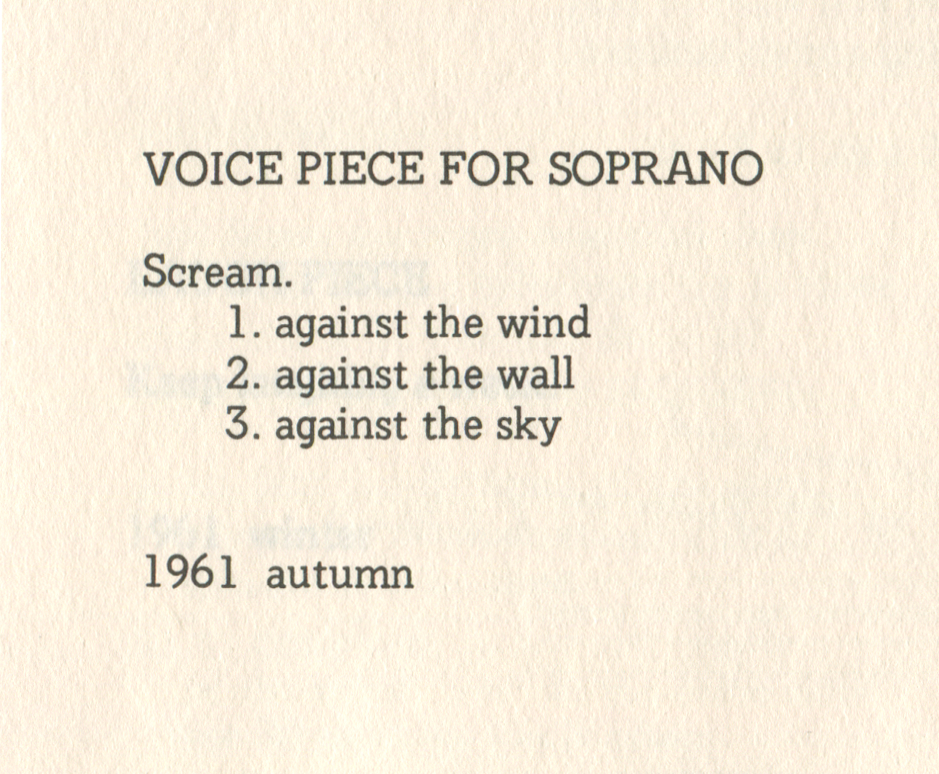

Dans la même veine, Shelina Brown interprète les cris expérimentaux de Yoko Ono comme des formes abjectes qui cherchent à bouleverser les normes esthétiques et symboliques de l’époque, et Jay Keister montre comment la musique inachevée dans le rock d’avant-garde des années 1960 fonctionne comme « un pavé dans la mare mainstream », des « actes de résistance agressifs contre les conventions sociales et musicales ».

Est-ce que ça veut dire pour autant que les années 60 n’ont innové que sur le plan musical ? Est-ce que la musique des sixties « se réduit à un domaine de la culture de masse capitaliste sans distinction particulière – un canal de propagande destinée à la jeunesse ? »

Les résidus de l’utopie

C'est la question que se pose Christophe Den Tandt dans son article La Culture Rock, Entre Utopie Moderniste et Construction d’une Industrie Alternative. Le spécialiste de civilisation américaine part de l’utopie construite par le rock : si celui-ci a sans cesse rêvé de transfigurer le quotidien, d’en troquer la réalité morne pour une vie plus intense, ce rêve a au moins en partie échoué. En revanche, remarque Den Tandt, le rock a laissé derrière lui « un champ de production restreinte », c'est-à-dire un domaine autonome qui invente ses propres critères de réussite. « Au contraire du champ économique, cet espace obéit à une logique paradoxale, en rupture avec les critères bourgeois d’ascension sociale : le prestige s’y mesure par le degré d’autonomie acquise par rapport à l’autonomie financière (…), seule compte la reconnaissance des pairs ». Si l’indépendance de la contre-culture ne parvient pas à être une autonomie financière, ce mouvement aura quand même inventé de nouvelles valeurs, de nouveaux critères de réussite et de reconnaissance, se trouvant au moins symboliquement à l’abri du système qu’elle critique.