Il est 17h45, je suis dans le lobby du Best Western de Lyon-Perrache, l’air est sec et froid à cause de la clim' poussée à fond. Dehors, l’après-midi est chaud en cette fin mai caniculaire, presque étouffant. Après trois tentatives, le réceptionniste m'informe que la chambre de Darren J. Cunningham, aka Actress, avec lequel j’avais rendez-vous à 17h30, ne répond pas. Ce qui confirme mes appréhensions de départ.

Archétype du producteur qui s’amuse à brouiller les pistes entre le club et la galerie d’art, Cunningham est connu pour sa maîtrise de l’ellipse, son goût pour les rendez-vous manqués, les vraies-fausses retraites, les faux-vrais concept albums, les alias secrets (de polichinelle), les pas de côté, les passages par en-dessous, les sauts par au-dessus, et on en passe.

La ligne entre le musicien constamment sur la brèche et le producteur hip et retors est ténue. N’empêche que depuis qu’il a tiré un trait sur sa carrière d’aspirant attaquant de pointe du West Bromwich Albion - autre poste où il est important de bien maîtriser l’art de la feinte - pour devenir brouilleur de pistes à plein temps, Actress a devancé bien des mouvements de la club music. Comme tous les festivals qui comptent aujourd’hui, il s’est attaché dès ses premières soirées en 2002 à démolir avec application les frontières entre house, garage, techno, bass music, electronica et expérimentation. Comme les sales gosses no-clubbers de Diagonal ou Trilogy Tapes, il a cherché à insuffler du discours (mais surtout de la contrariété) dans la musique de club en l’attaquant à grands coups de patterns déstructurés, de plages de silence et de salissures basse fidélité, en prenant bien soin de ne jamais tomber dans l'escarcelle IDM. Comme son petit frère de l’Est Londonien Dean Blunt, il a toujours pris un malin plaisir à alterner morceaux renversants, ébauches à peine entamées, citations à moitié assumées, performances inégales et périodes de silence radio. Comme les bedroom producers lo-fi à peine vingtenaires qui inondent Youtube de tracks mélancoliques et trop compressés, il a toujours aimé le grain un peu sale, le sample à côté de la plaque et le kick de 909 ébouillanté.

On pourrait continuer indéfiniment à dresser la liste des raisons qui font que 1/ on a très envie de discuter avec Darren J. Cunningham et 2/ on sait qu’il y a au minimum une chance sur deux qu’il nous plante dans le lobby de son hôtel ou qu’il passe l’interview à répondre par monosyllabes ennuyées.

Une raison d’espérer et de rester un peu dans le hall - en plus de la climatisation : son dernier album AZD (prononcez "azid") est le disque le plus abordable que le patron de Werkdiscs n’ait jamais sorti. 12 pistes, une face A techno retorse, physique et angoissée qui fait écho à ses premières sorties ; une face B plus inquiète et contemplative mais cohérente et parfaitement agencée, entre ambient, samples dépitchés et collaboration avec le London Contemporary Orchestra. Le tout s’accompagne d’un communiqué de presse si fourni en notes, références, explications de texte et hommages appuyés à ceux qui l'ont influencé que l’on se demanderait presque si après avoir joué le trop peu avec Ghettoville (2014), il ne jouerait pas le trop plein avec AZD.

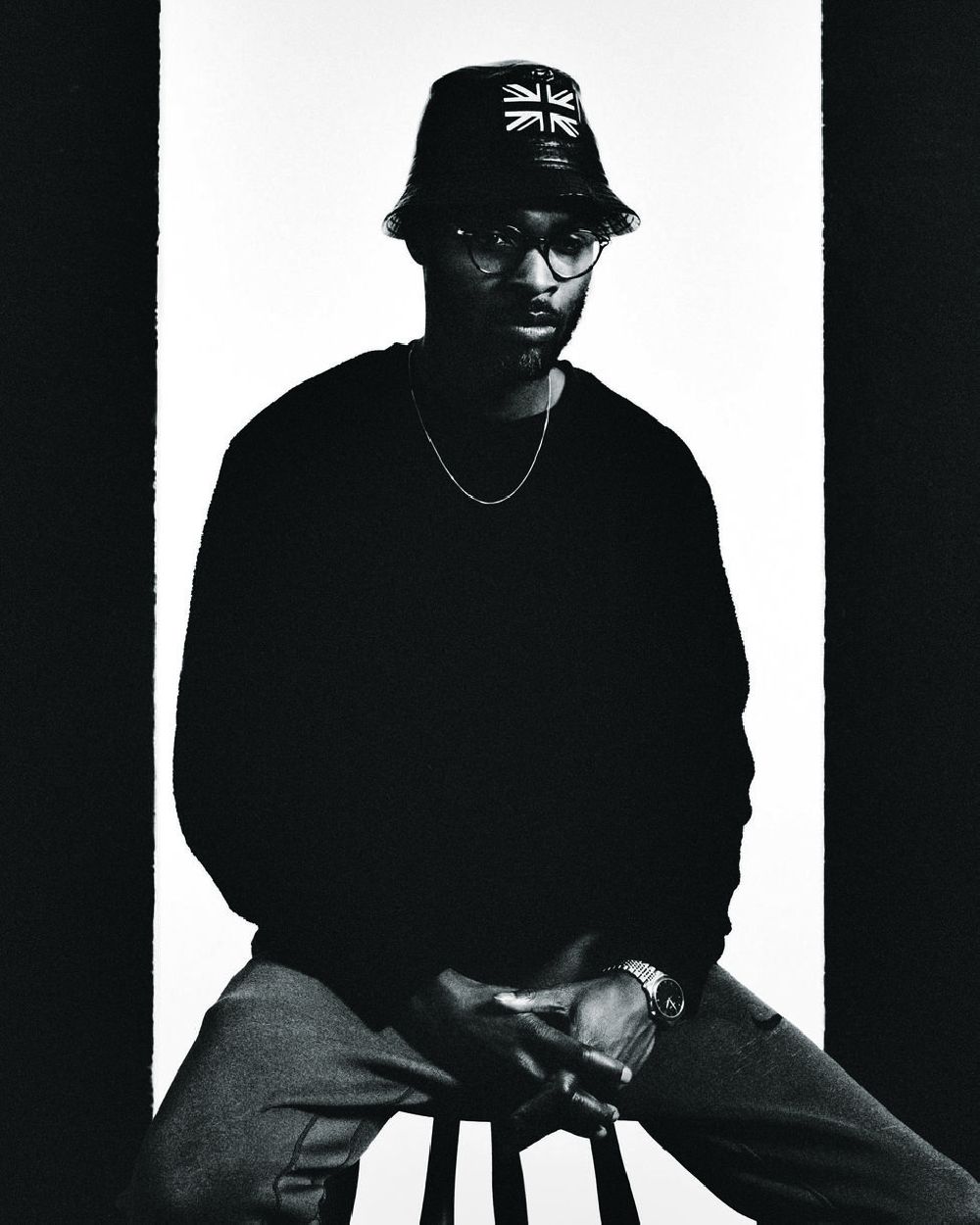

On en est là de nos réflexions lorsqu’il entre dans le lobby l'air de rien malgré ses 20 minutes de retard. 1m85, survêt' immaculé, bob posé sur le crâne et lunettes noires vissées au nez. Après la poignée de main et les formules d'usage commence une demi-heure d’interview qui nous fera penser qu’effectivement Cunningham a changé. Aussi à l’aise lorsqu'il parle de Carl Jung, de The Rammellzee ou de Gabriel Fauré que de dynamique de kick et de football, il est soucieux de choisir chaque mot pour être sûr que toutes les nuances de son propos passent bien. Il recadre, déborde, recentre, imite le glitch de la techno et le bruits des roues des skate-boards sur le béton. On le quitte en se disant qu’après l’aride et désossé Ghettoville, AZD est peut-être vraiment l’album de la contre-balance, du passage du côté plus balisé des choses.

Erreur. À peine une demi-heure plus tard on le retrouve en train de dérouler un live au futurisme cheap, jouant dissimulé dans un coin mal éclairé de la scène de la Sucrière, un mannequin chrome et argent placé juste à sa place derrière ses machines, au désespoir des équipes qui font la captation vidéo et des kids venus taper du pied. Entretien avec un musicien qui veut continuer à chercher, quitte à se perdre en route.

Pour commencer, c'est quoi AZD ? À te lire et à t'écouter, on a l'impression que ça regroupe beaucoup de choses.

Si je dois le résumer à une chose, c'est un ordinateur. Un ordinateur qui ressemble à un robot androïde. C'est ma machine, je l'ai conçue moi-même. C'est ça l'essence d'AZD.

D'où l'artwork de l'album, avec une main de robot étreignant une main humaine.

C'est une façon de dire qu'aujourd'hui l'ordinateur a développé une conscience en parallèle de celle de l'utilisateur. J'ai passé beaucoup de temps à déconstruire, à dresser des parallèles avec des thèmes et des concepts complexes, à explorer les limites. Avec cet album, j'ai voulu centraliser tout ça. Et l'ordinateur est le "hub" parfait pour ça. Quand je travaille, ma conscience se glisse dans l'ordinateur et s'y reflète, je le vois comme un quasi alter-ego avec lequel j'entretiens une relation très forte.

Tu penses qu'il existe aujourd'hui de la musique qui s'affranchisse de l'ordinateur, qui ne passe pas par lui ?

Non. À moins que tu ne sois un musicien de rue. Mais même dans ce cas, il est inévitable qu'à un moment ou un autre quelqu'un t'enregistre avec sa caméra ou son téléphone et te mette sur Youtube - auquel cas ta musique aura été uploadée, encodée, cryptée. L'ordinateur, la machine, joue toujours un rôle.

Ca me fait penser aux liner notes de Elephant des White Stripes : "no computer were used during the writing, recording, mixing, or mastering of this record".

Les White Stripes ont écrit ça ? Je ne vois pas comment ça pourrait être possible. Ne serait-ce que pour écrire ces mots, faire passer ce message, un ordinateur a forcément été utilisé. Il y a toujours une informatisation de l'information, obligatoirement.

Sur "FAURE IN CHROME", ta relecture du Requiem de Gabriel Fauré avec le London Contemporary Orchestra, cet entrelacs entre la musique orchestrale et la musique de machine est particulièrement évident.

C'était l'idée. Sur ce morceau, les interférences sont une redite exacte de ce que les cordes sont en train de jouer, le son est simplement traité de manière totalement différente. J'ai tenu à l'incorporer au disque parce que le Requiem de Fauré est une pièce très importante pour moi. Et la façon dont j'ai choisi d'exprimer l'importance qu'a cette pièce à mes yeux, ça a été d'imaginer un dispositif qui me permette de représenter les pensées qu'elle m'inspire et de les y incorporer, en créant une interférence qui joue en parallèle avec ce magnifique motif de cordes. J'ai voulu que le morceau soit à la fois inconfortable et plaisant, parce que je veux amener les gens à Fauré, je veux créer un catalyseur pour dire aux gens d'écouter Fauré, leur faire comprendre que s'ils veulent la pureté de la pièce originale il faut qu'ils remontent à la source.

Cette logique d'hommage, d'explications, de clés de compréhension à donner aux auditeurs était absente de ton travail jusqu'à AZD. Pourquoi cette envie soudaine de soulever un coin du rideau ?

Ce n'est pas nécessairement une volonté d'expliciter, ça a plus à voir avec ce que je sais devoir à certains artistes. C'est effectivement une forme d'hommage, de salut.

Quand je parle de Jung, par exemple, c'est parce que sa lecture m'a influencé dans la façon dont je conçois ma musique et dont j'écoute celle des autres. En tant qu'auditeur je l'approche avec respect, je la laisse créer ses atmosphères, parce qu'en tant que producteur je sais qu'il n'y a pas de création sans lutte. Ma musique reflète mon environnement physique et psychique du moment auquel je l'écris : elle est souvent chaotique, parfois sereine, elle peut être isolée, confinée, elle peut être drôle, elle peut flirter avec la folie. Et à la fin de ce processus je livre mon disque aux gens en leur disant : "Voilà. J'ai survécu. Tenez." L'intensité de ce processus est proche de celle du monde. Je ne crée pas pour ma petite satisfaction personnelle, je crée pour être capable d'exister, de fouler la Terre.

Parmi les artistes que tu cites, il y a aussi Rammellzee et James Hampton, un outsider et un afrofuturiste, pour le dire vite. Tu te sens une proximité de lutte avec eux ?

Oui, à 100%. Bien qu'être noir en Angleterre et aux États-Unis ne soit pas exactement la même chose. Avec les mouvements pour les droits civiques les afro-américains ont été sur la ligne de front de la protection des droits et des libertés des noirs. Ils se sont battu pour nous tous. En ce sens, l'Amérique est plus importante dans l'histoire des luttes pour notre émancipation. Mais tu peux remonter le fil et arriver à l'esclavage, qui a été une forme de révolution plus lente, globale et immobile. Si tu ne comprends pas ça tu ne peux pas te battre pour notre droit à être un peuple, à être des êtres humains traités comme n'importe quel autre être humain.

Tu parlais d'environnement. La trame directrice d'AZD, en plus de la relation homme-machine c'est la Metropolis. Sans remonter jusqu'à Hazyville, ton précédent album traitait aussi d'un lieu précis, Ghettoville. Ce sont des endroits différents ? Ou le même endroit à deux époques données ?

C'est le même endroit. Je regarde toujours la Metropolis, mais je place mon curseur sur ses différents quartiers, ses différents aspects. Avec Ghettoville j'ai voulu me frotter aux profondeurs de la ville, aux oubliés, aux laissés-pour-compte. J'avais envie de marcher parmi ces gens, et je l'ai fait, pour de vrai. Ils ont leur propre truc, c'est quasiment un autre langage, basé sur des gestes, des regards, des façons de partager ou de ne pas partager ce qu'ils glanent à droite et à gauche. Il y a aussi leurs chiens, leurs drogues, les ordures dans lesquels ils vivent, l'aspect psychologique que cet environnement induit. Je suis fasciné par leur mode de survie. C'est ce que j'ai voulu transmettre dans l'aspect rêche et aride de Ghettoville. Parce qu'ils n'ont aucune espèce de... prenons les choses dans l'autre sens : si tu vis une existence normée, conventionnelle, tout est étanche, bien présenté, bien packagé. Mais quand tu évolues dans ce genre d'environnement rien n'est plaisant. Il n'y a aucune teinte de rose, les couleurs vont du brun épais au vert sale et au gris sombre, leurs sapes ne sont pas faites d'acier et parfaitement présentées. Au contraire, elles sont portées pendant des jours, elles puent, elles sont pleines de taches, ils vivent constamment les uns sur les autres. Au moment où j'ai décidé d'aller vivre parmi eux et de retranscrire tout ça, je ne pensais pas une seule seconde à la réception critique de l'album. Le but n'était pas que les gens aiment l'écouter. Ça m'a posé des problèmes avec mon label mais ce n'est pas mon souci. Même si ça devait vouloir dire que je ne pourrais plus gagner ma vie, c'est ce que j'avais à faire à ce moment précis. Je pense que les gens ont fini par comprendre. Mais il était important pour moi de créer un point de contre-balance avec AZD, de montrer un autre côté des choses.

Justement, dans cet aspect rêche, déconstruit, entre le club et l'expérimental, est-ce que tu te sens précurseur de labels londoniens apparus plus récemment, comme Diagonal ou Trilogy Tapes ?

Oui, d'une certaine manière. Mais je pense que le truc de Trilogy Tapes, la raison pour laquelle ils ont ce public jeune, cool et dévoué, c'est parce que les gens se disent "je fais du skate, je roule sur le béton en faisant crisser mes roues, alors j'ai envie que ma techno sonne comme ça." Je trouve ça cool. Ce que j'aime moins c'est la techno minimale, propre : impossible que je skate là-dessus. Si je skate, je veux une musique qui sonne comme mon environnement immédiat, je veux que le kick m'écrase, me frappe, qu'il déborde du cadre. C'est comme ça que j'ai toujours approché la musique. Chaque élément est un reflet de ce que je vois, des rues et des bois que je traverse, de l'herbe que je fume, des bruits de la ville que j'entends.

Si Trilogy sort de la bonne musique pour faire du skate, quelle serait la bonne musique pour jouer au football ?

Honnêtement ? La mienne. Enfin, ça dépend quel genre de joueur tu es. Moi, j'étais un buteur, un attaquant de pointe. J'étais bon pour mettre la dernière touche, j'étais sharp, j'étais in the box. En résumé, j'étais un prédateur. Attendre. Se décaler. Frapper. Pour être bon à ce poste, il faut avoir beaucoup de patience, être constamment sur le brèche, constamment en décalage. Il faut aussi savoir créer une situation à partir de rien. Si tu es dans cet état d'esprit, alors ma musique marche. Si tu es un joueur à la Pirlo, précis, métronomique, organisé, alors je dirais qu'il te faut de l'ambient très statique, très minimaliste, pour te permettre de rester totalement concentré. Si tu joues défenseur, tu as peut-être besoin de trap lourde et agressive, quelque chose qui t'aide à rôder et à surgir sur les attaquants adverses. Tout dépend de ton mojo, de ta personnalité et de ton poste. À l'époque où je jouais pro j'écoutais beaucoup de house 90's un peu balearic, un peu euro, un peu cool, un peu sexy. Un peu de garage aussi. Quand j'ai commencé le foot à l'école j'écoutais surtout du hip-hop et du hardcore. J'étais déjà dans l'ajustement en fait, comme maintenant avec mes albums. C'est pour ça que je ne fais pas de musique "conventionnelle", je trouve ça extrêmement chiant à produire. Je veux continuer à faire des choses excitantes, risquées.

J'interviewais l'autre jour Rastronaut, un producteur lisboète proche des gens de Principe Discos qui me disait à peu près la même chose : pour lui, se cantonner à un style est impensable parce qu'ennuyeux, pour lui et pour les gens.

C'est différent. Principe, ce sont des portugais, exact ? Leur mode de vie est différent. Leur musique est basée sur des patterns africains, assez éloignés du 4/4 techno européen, auquel on est bien plus habitués ici, qui correspond bien à notre environnement. J'aime la tension des sets techno, l'interaction de la dynamique bien spécifique des kicks avec les nappes atmosphériques qui les surplombent, légèrement en retrait.

Tu viens de parler de frontières, des patterns de la musique africaine et de ceux de la musique européenne. Tu n'as pas l'impression qu'avec Internet toutes ces notions de barrières sont en train de s'effondrer ?

Si. Et c'est ce pourquoi je me bats depuis le début.

AZD est toujours disponible via Bandcamp. Actress jouera à Berlin le 13 juillet.