Syndrome de Peter Pan et vide créatif : on fait un point sur les B.O synthétiques produites par Hollywood aujourd'hui

Tentative d'analyse autour de Drive, Stranger Things et de Blade Runner 2049.

College & Electric Youth - A Real Hero (Drive Original Movie Soundtrack) 04:28

À l'occasion des cinq ans de la B.O de Drive, du succès de Stranger Things et de l'arrivée imminente de Blade Runner 2049, on s’est dit qu’il était peut-être temps de dresser un bilan des bandes originales synthétiques des films et séries actuels. D’autant plus qu’on remarque aujourd’hui de façon prégnante, et ce n’est un scoop pour personne, un phénomène de nostalgie inhérent à la conception, à la diffusion et à la réception de ces œuvres-là, et de manière générale lorsqu’on parle de musique ; c’est un fait que l'on subit, que l'on accepte et que l'on digère plus ou moins depuis à peu près dix-quinze ans. On ne va pas vous faire un énième topo sur la rétromanie (ou pour les plus valeureux, vous parler de rétro-historicisme), mais disons que cette incapacité à créer (diront les plus réactionnaires) ou à se saisir d’un matériau originel pour mieux le bousculer et l’incarner (diront les moins regardants) nous posent question.

Quand on rencontrait Abel Ferrara il y a quelques mois (pour un média concurrent), il nous disait que la nostalgie n’avait tout bonnement pour lui aucun sens (ses mots exacts : "C'est débile de retenter de faire des films ou des B.O. des années 80. On est en 2016, c'est vraiment prendre les gens pour des cons si tu veux mon avis.").

"N'IMPORTE OÙ HORS DU MONDE"

On savait qu’en interrogeant le père Ferrara sur un sujet comme celui-là, le type, qui appartient à une arrière-garde générationnelle pas nécessairement raccord avec ce goût du sepia internationalisé, allait sans doute nous fournir une réponse de cet ordre. Mais alors que s’apprête à sortir Blade Runner 2049, dont la B.O sera assurée par l'irritant Jóhann Jóhannsson, soit l’homme qui ferait passer Hans Zimmer pour Erik Satie, on se rend surtout compte d’une chose. Sa proposition, qui sera à coup sûr un décalque du score original de Vangelis, passera très probablement totalement à côté de son sujet - ou bien obéira scrupuleusement au cahier des charges du film, ce qui revient à peu près à la même chose.

Car les films et les bandes originales dont les compositeurs contemporains s’inspirent étaient à l’époque mus par la volonté d’incarner le futur, cet "ailleurs" qu'évoque Etienne Jaumet lorsqu’il nous parle des bandes sons des films de Werner Herzog. Les petites boites d’antiquaire que représentent une partie du cinéma hollywoodien aujourd’hui (et par extension leur musique) sont à des années lumières de représenter et de figurer ces idées-là. Pire, elles s’adressent à nos instincts les plus arriérés, jouent à fond la carte de la citation mais ne produisent plus de discours, se contentant du clin d’œil générationnel de bon aloi à tous les nostalgiques qui sommeillent en nous. Retour au stade anal et suçage de pouce infantile généralisé (et auquel on participe aussi, pas de souci), on en viendrait presque à se demander parfois si ce syndrome de Peter Pan n'interroge pas en creux notre propre incapacité à nous saisir du présent, voire même, pour des raisons assez compréhensibles compte tenu du climat politique contemporain, notre hantise absolue de l'avenir.

LE COURT-CIRCUITAGE DE NOTRE PROPRE PLAISIR

En novembre dernier, on rencontrait Peter Baumann à l'institut Goethe à Paris, et l'ex membre de Tangerine Dream nous disait à peu près ceci : “Si avec Tangerine Dream nous utilisions des sons jamais entendus c’était pour atteindre de nouveaux paysages mentaux chez nos auditeurs. Chaque son a une histoire intime qui relie les gens aux moments où ils les ont entendus. En utilisant des sons totalement nouveaux, nous pouvions accéder à des régions vierges de tout souvenir et les explorer.”

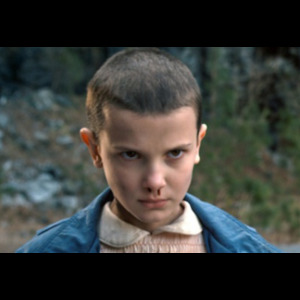

Stranger Things (dont la bande-son s'inspire en grande partie des plages hypnotiques de Tangerine Dream) a sans doute été l'année dernière l'une des séries qui a été le plus commentée, analysée, décortiquée par les critiques, nerds et geeks en tous genres. Il est assez intéressant de noter que si la série s'est attirée autant de louanges que de défiance, c'est qu'elle reposait sur un double constat. D'une part, que l’efficacité de ses ressorts était à peu près irrésistible, empêchant par la même occasion de se faire détester, tant ses attraits ne pouvaient que fonctionner sur les trentenaires nostalgiques des productions Amblin et des mélomanes férus de nappes synthétiques. D'autre part, et c'est un peu le réel problème, l'impression que cette même efficacité, un peu consensuelle, court-circuitait notre propre plaisir, comme si les références parfaites figeaient dans le même mouvement notre adrénaline, l'empêchant de clore et de se déployer. Reposant sur un plaisir uniquement régressif, et donc de fait limité, aucune place ne semblait être laissée pour le trouble, le malaise ou le tumulte - ce dont sont pourtant faites les passions.

En revanche, on ne retrouve pas vraiment ce défaut d’incarnation de la série dans un film comme Drive, sorti il y a cinq ans et qui fait aujourd’hui presque office de mètre étalon dans le domaine nostalgique, tant par son succès écrasant que par son appropriation de symboles toujours identifiés aujourd’hui (le blouson de Gosling en référence à Kenneth Anger, les tubes rétro-futuristes de College et de Kavinsky).

La convocation d'un passé idéalisé est toujours au premier plan dans le film, dans sa cinématographie comme dans sa musique. C’est précisément de cela dont parle David Grellier, l’homme derrière College, quand on l’interroge sur les raisons qui le poussent à composer de la musique qui ressemble note pour note à celle de scores de la première moitié des années 80 : “Dans ma démarche il y a indéniablement une forme de nostalgie. Une façon de recréer des souvenirs qui m’ont marqués enfant, un truc d’hommage. En revanche les gosses de 20 ans qui jouent cette musique aujourd'hui n'ont pas grandi devant les mêmes séries et films que moi. Je n'ai pas vraiment d'explication au fait qu'ils jouent ça. ”

DÉPASSER LE SEUL CADRE DE LA VIGNETTE

Pourtant, la musique de Drive n'est pas seulement habitée par le souvenir. Les morceaux d'electro pop rétro futuriste à la Italians Do It Better qui composent le film semblent obéir à une loi tacite, qui consiste à admettre la possibilité de l'existence d'une culture et d'un patrimoine communs, mais qui semblent paradoxalement incapables (ou réticents) d'en tirer une moelle substantielle, de dépasser le seul cadre de la vignette et de dire quelque chose de leur propre vertige.

Le score du film a été composé par Cliff Martinez, homme de l’ombre et requin de studio, ex batteur de Captain Beefheart et de Lydia Lunch (et d’une première mouture des Red Hot Chili Peppers, eh oui), reconverti au tout début des années 90 en compositeur de musique de films, notamment pour Steven Soderbergh dans ses premières années. Déjà, en 2002, sa bande originale du remake de Solaris par Soderbergh jouait sur cet emprunt et travaillait intimement ces questions-là. Depuis toujours, Martinez semble travaillé par les questions de la redite et du clin d'œil, lesquelles ont donc atteint une sorte de point culminant avec le score de Drive.

On imagine aussi qu'il est beaucoup plus aisé de demander à ce genre de compositeur, qui ne vient pas de la musique classique, des recréations de tropes déjà existants : le vocabulaire de la pop ou du rock s'accommode beaucoup plus avec la citation et l'échantillonage, qui font eux-mêmes partie intégrante de ces musiques-là. Demander un morceau d'italo disco chic à Johnny Jewel de Chromatics, qui a collaboré sur Drive et qui a d'ailleurs scoré Lost River, le premier film de Ryan Gosling en tant que réalisateur, tombe alors sous le sens. On pense aussi à Rob, collaborateur de Phoenix et de Sébastien Tellier qui fait du Carpenter pour les films d'Alexandre Aja, ou bien encore à Brian Reitzell, ex membre du groupe punk de Los Angeles Red Kross, qui dans un tout autre genre que Drive, fait aujourd'hui du travail de shoegaze Instagram pour les films de Sofia Coppola.

LA FABRICATION D'UN IMAGINAIRE NON ÉPROUVÉ

Le film de Nicolas Winding Refn jouait cependant sur une proposition double et trouble, percluse d’une sorte de convocation du passé étrange, beaucoup plus insidieuse que celle des émules qui l’ont suivie tête baissée en prenant ses propositions au pied de la lettre. Contrairement à Stranger Things, qui repose sur une sorte de re-création pure et dont l’attention au moindre détail va permettre l'empathie du téléspectateur au matériau à travers ses propres souvenirs, la nostalgie de Drive est quant à elle autrement moins clignotante - même si elle s'appuie elle aussi sur des procédés publicitaires d'identification du consommateur à un produit. Résultant d’une hybridation pop et archétypale somme toute très contemporaine, le film, et plus particulièrement sa bande-son, assument peut-être encore plus que Stranger Things leur obsession du passé, alors même qu’ils portent paradoxalement moins leurs références en bandoulière. Ce qui fait naître un véritable malaise, décuplé par les trouées de violence non contenue du film. Car on parle avec Drive d’un passé déréalisé, qui n’aurait jamais existé, une sorte de fabrication en toc d’un imaginaire non éprouvé, d’un fantasme inassouvi qui ne reposerait que sur le cool de la référence et du symbole chromés.

Ce qui est paradoxal : rarement un protagoniste moderne n'aura été aussi proprement incarné que par les traits de Ryan Gosling ; de plus, la B.O de Drive figure sans doute aujourd’hui comme la dernière de cinéma à être presque autant identifiée (si ce n’est plus) que le film lui-même, ce qui est très souvent le propre d'un film dit générationnel. On garde en tête les notes de "A Real Hero" de College, titre issu de la bande-son du film qui semble pleinement conscient des enjeux qu’il déploie, en jouant malicieusement de ses propres contradictions avec des paroles faisant l’éloge de l’humanité des héros mais déclamées de manière lointaine, sans chair ni désir. Avec Drive, les héros modernes sont donc dépouillés de leurs affects, mais contrairement à ceux de Stranger Things, ils respirent et existent encore un peu.