Je ne retrouverai jamais la puissance de mes émotions adolescentes... et c'est tant mieux

Le dernier morceau d'At The Drive-In en est un parfait exemple.

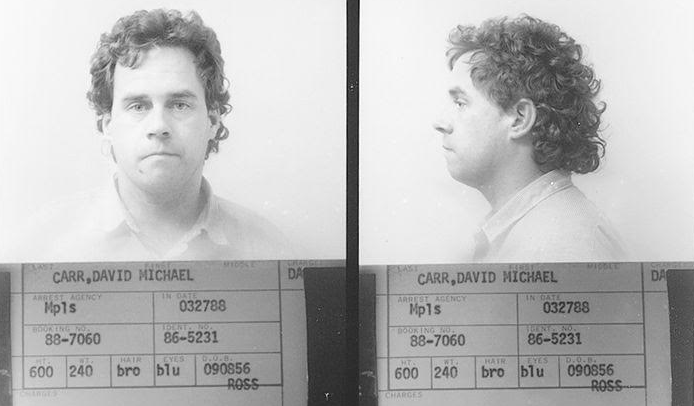

C'est une histoire connue. David Carr, avant de devenir un des journalistes spécialistes des médias les plus respectés au monde, et une figure marquante de l'histoire du New York Times (immortalisé par le documentaire Page One), fut un junkie violent et jusque-boutiste. Dans La nuit du Revolver, il part à la recherche de ses souvenirs déformés voire décimés par son abus de substances. Il mène une véritable enquête journalistique sur son passé à force d'interviews et de recherches et met le doigt sur une donnée importante de notre rapport à la mémoire. Les souvenirs sont une construction de notre esprit, de notre sensibilité, une fiction transformée à chaque fois que l'on raconte une anecdote.

Lorsqu'il raconte sa première prise de cocaïne dans les toilettes d'un restaurant il fait appel à une référence littéraire audacieuse quoiqu'étonnamment juste. Vous pouvez rire si vous voulez, mais Proust a décrit le même phénomène avec sa madeleine : "Je tressaillis attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause". Le souvenir de ce premier flash est déterminant pour chaque drogué. Même quand l'effet s'atténue, ce souvenir reste présent. On se lance alors à sa poursuite, parfois durant quelques heures, parfois durant quelques jours-dans mon cas pendant des années.

Ce passage et l'idée sous jacente m'ont interpellé par leur notion très universelle et actuelle d'addiction au passé. Et dans notre capacité, décuplée par le contexte médiatique et technologique, à embellir une histoire culturelle et artistique antérieure. Plus simplement, à force de reboots des films de notre adolescence, de revivals et de reformations de groupes disparus avec notre acné (pour les plus chanceux d'entre nous), ne sommes-nous pas à la recherche perpétuelle de cette sensation de flash initial ? La première fois que j'ai écouté Nirvana, la première fois que je suis monté sur un skate, la première fois que j'ai fumé un joint ou connu l'ivresse d'une demi canette de bière tiède sur un parking de supermarché la nuit...

Et c'est probablement cette pulsion qui m'a poussé à écouter un nouveau morceau d'At The Drive In en 2017. Ni vraiment mauvais, ni vraiment bon, il ressemble probablement à la millième fois où vous avez pris de la cocaïne dans votre vie (ce que le ministère de la santé et vos parents ne recommandent pas, bien entendu). L'espoir que ce flash initial et glorieux allait réapparaître avant de céder la place à une impression de déjà vu et un gros soupir de lassitude plutôt qu'un shoot d'endorphine.

Mais pourquoi être nostalgique de notre adolescence, musicale en particulier ? Peut-être parce que c'est la période de tous les possibles encore, et des émotions esthétiques fortes et brutes, qui ne sont pas encore intellectualisées par la culture acquise en route vers l'âge adulte ? Peut-être parce que le sentiment d'appartenance à une communauté et à des codes qui découlent de la musique est exactement le genre de repère que l'on recherche quand on a 14 ans ?

Et comment au fond s'en vouloir de partir à la recherche de ses émotions premières ? Quand At The Drive In déboule, ils réussissent à infiltrer les sphères mainstream par une voix détournée qui rend le groupe encore plus excitant : c'est la signature sur le label prescripteur dirigé par les Beastie Boys, Grand Royal, qui les fait connaître du grand public. Fait plutôt rare pour la fin des 90's, début des 00's, le passage par la grande distribution et la mise à disposition de moyens de production conséquents (le disque est réalisé par le grand manitou du metal de l'époque Ross Robinson) n'entache en rien la fougue du groupe : au contraire, sa puissance de frappe s'en trouve décuplée. Radicaux, politiques, camés et un peu cinglés (Omar Rodriguez Lopez, le guitariste du groupe, est réputé pour ne jamais jouer les morceaux du groupe sur scène, improvisant simplement ce qui lui passe par la tête), ils ouvrent les portes d'un punk hardcore déviant et intello à toute une frange de kids (dont moi). A une époque où l'on découvre de nouveaux groupes via les remerciements des livrets des albums, le casting qui se présente à nous ressemble à un âge d'or : celui de The Blood Brothers, The Locust, Les Savy Fav ou même John Frusciante si l'on extrapole un peu la communauté d'esprit des texans. En splittant au sommet du succès, At The Drive In, comme Refused passe dans la catégorie des groupes intouchables et mythiques. Notre mémoire et l'arrivée d'Internet feront le reste.

Car d'année en année, de récits en anecdotes partagées avec "ceux qui ont vu le groupe" (mais si à Bordeaux, Orléans ou Paris en ? 1999 ? 2000 ? 2001?), les souvenirs se reconstruisent, se déforment et persuadent peu à peu les masses de retourner dans les salles de concerts voir des musiciens vieillissants tenter de retransmettre l'émotion primale à un public défoncé à la nostalgie. Et comme un addict quelconque, ce public n'en a jamais assez : de concerts anniversaire d'album (Interpol étant le dernier exemple en date) en reformations de groupes de seconde zone en passant par les line ups de festivals reconvoquant les programmations de cette fameuse "grande époque" (PJ Harvey, Radiohead, Pearl Jam, Guns 'n Roses seront les têtes d'affiches des gros rassemblements en 2017).

Votre nostalgie est un marché comme un autre, comme l'alimentation bio, la bistronomie, le running. Mais cet être que vous fantasmez, votre alter ego adolescent, celui que vous vendez à coups de listes sur les réseaux sociaux et de photos en Sweat Mickey, a disparu et n'a peut-être même jamais existé sous la forme que vous présentez en public. Il n'est pas question de prôner le jeunisme ni un retour conservateur aux valeurs d'antan, celles de l'expérience authentique qui échapperait à la sempiternelle société du spectacle. Simplement de prendre pleinement conscience des tenants et aboutissants derrière ces pulsions de retour en arrière, médiatisés, intégrés et digérés par le monde qui est le nôtre. Et de garder en tête que ces expériences de plongée dans un passé auto-fictionnel, du moins dans le domaine musical, sont bien souvent synonymes, au-delà d'une évidente paresse, d'impasse et d'amertume.

Au 17e siècle, la définition de la nostalgie par Johannes Hoffner était associée à une maladie de l'esprit. Cette "maladie", et bien d'autres avec elle (de la frustration sociale à l'insatisfaction sexuelle, du besoin inassouvi d'hédonisme aux accès incontrôlables de mélancolie) ont irrigué tout un pan de la pop music. Laquelle, on l'oublie souvent, a justement permis à ces dysfonctionnements du cœur et de l'esprit d'exister, de trouver un espace et un lieu d'expression. L'époque rétromaniaque dans laquelle nous vivons aujourd'hui ne questionne plus ces dysfonctionnements : elle les intègre en leur ôtant tout ce qui fait leur sel, leur chair, leur substance, leur danger, en oubliant qu'ils répondent à l'origine avant tout à un manque. En les "déproblématisant", le risque n'est alors plus seulement de nous recroqueviller sur nous-mêmes dans un élan régressif : simplement de détourner le regard à la vue de nos propres vices et délices. Une manière comme une autre de ne plus leur adresser la parole - et encore moins de la leur donner.